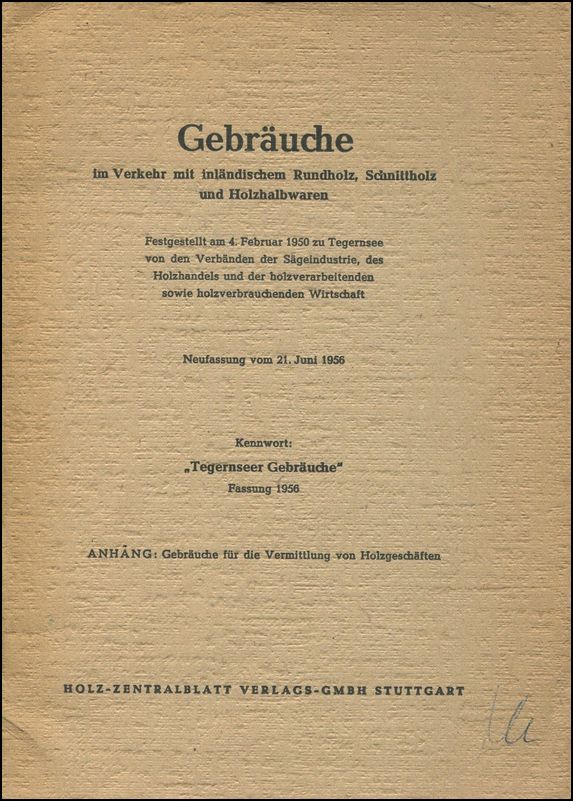

Die Gebräuche im Handel mit Holz und Holzprodukten in Deutschland werden oft „Tegernseer Gebräuche“ oder „TG“ genannt, weil die erstmalige Zusammenstellung holzwirtschaftlicher Gebräuche 1950 und darauffolgende Fassungen 1956, 1961 und 1985 am Tegernsee in Bayern verabschiedet wurden.

Handelsgebräuche haben durch ihre Verknüpfung mit § 346 HGB „Normcharakter“ und spielen im Handel mit Holz und Holzprodukten eine wichtige Rolle bei (gesetzlichen) Vergleichen, Reklamationen und Handelsabschlüssen. Sie sind keine Geschäftsbedingungen, die vereinbart werden müssen, sondern gelten, wenn keine anderslautenden Vereinbarungen getroffen wurden.

Für wen gelten die Gebräuche?

Die Gebräuche im Handel mit Holz und Holzprodukten gelten zwischen Unternehmern, also Geschäftsleuten (oft „B2B“ genannt). Sie müssen nicht vereinbart werden und gelten auch dann, wenn beteiligte Parteien diese nicht kennen. Die Gebräuche gelten nicht, wenn sie im Vorfeld des Handelsgeschäfts ausdrücklich ausgeschlossen wurden oder anderslautende Vereinbarungen getroffen wurden. Die Gebräuche gelten für alle, die mit Holz und Holzprodukten gewerblich handeln und entsprechende Geschäfte abschließen. Sie gelten auch für Gewerbetreibende, die als Käufer auftreten, z. B. Tischler, Zimmerer, Bauunternehmer u. a.

Welche Bedeutung haben die Gebräuche heute?

Die Gebräuche sind wichtig, wenn bei Geschäften im Handel mit Holz und Holzprodukten zwischen den Parteien keine allgemeinen Liefer- und Zahlungsbestimmungen (ALZ) oder allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) vereinbart sind. Für den Großteil heutzutage stattfindender Geschäftsabschlüsse werden ALZ o. ä. vereinbart, jedoch lehnen sich diese oft an die Bestimmungen der Tegernseer Gebräuche an. Somit finden sie praktisch bei jedem Handelsabschluss Anwendung.

Punkte der Neufeststellung

Teil 1 der Gebräuche ergänzt und konkretisiert das Handelsgesetzbuch (HGB) und das Kaufvertragsrecht im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Somit kommt diesem Teil besondere Bedeutung zu. So bestimmt z. B. das HGB in § 377 (Untersuchungs- und Rügepflicht), dass Ware unverzüglich zu untersuchen und ggf. zu rügen ist. Nähere Angaben, was unverzüglich bedeutet und formelle Anforderungen an die Mängelrüge macht das HGB nicht.

Die Handelsgebräuche konkretisieren diese HGB-Bestimmung dahingehend, dass „unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Kalendertagen zu rügen ist“. Ferner werden formale Anforderungen an eine ordentliche Mängelrüge genannt, so hat die Mängelrüge in Textform (via E-Mail oder sonstige Textnachricht möglich); unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Kalendertagen und unter genauer Angabe der Mängel und des Lagerortes zu erfolgen.

Weitere wichtige Punkte sind generelle Fristen, die sich seit 1985 aufgrund digitaler Kommunikationswege und -mittel beschleunigt haben. Zudem hat sich die Produktpalette des Holzhandels erheblich geändert: Während der Handel mit unbesäumter Blockware heute die Ausnahme darstellt, sind weiterverarbeitete Holzprodukte die Regel.

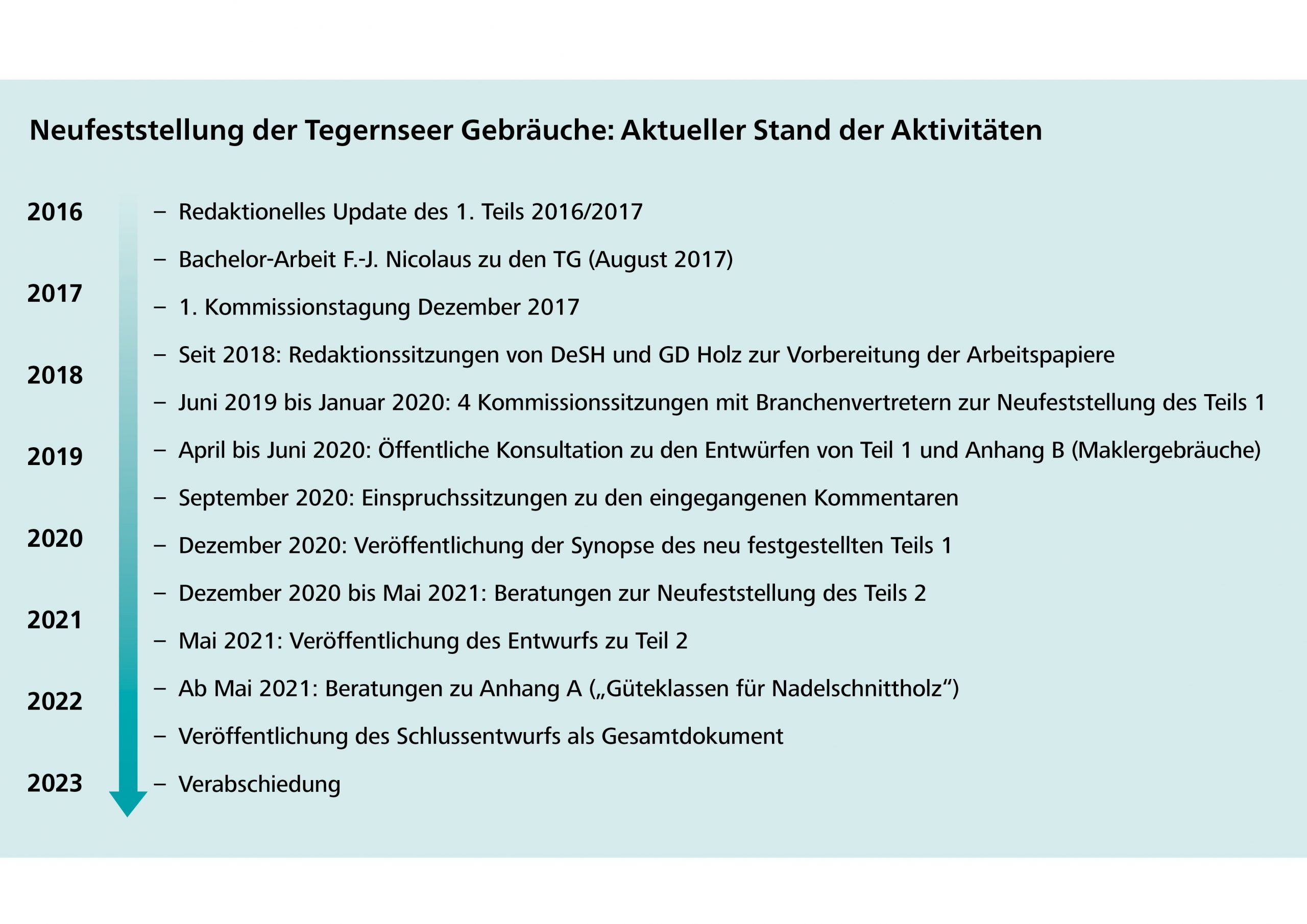

Verabschiedung 2023

Das finale Papier ist seit Dezember 2022 verfügbar und wurde am 4. Juli 2023 offiziell verabschiedet. Die darin zu findende gemeinsame Sprachregelung erhöht Sicherheit und Klarheit bei der Vertragsgestaltung. Durch die definierten Gebräuche werden vertragsrechtlichen Auslegungen nach BGB oder HGB bei Rechtsstreitigkeiten vermieden.

Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie Kommentare oder Fragen haben.

Weitere Informationen:

- Gebräuche im Handel mit Holz und Holzprodukten (Fassung Juli 2023, PDF)